Nel cuore della Liguria di Levante, tra le pieghe montuose della Val Fontanabuona e i rilievi del Tigullio, giace un materiale tanto umile quanto prezioso: l’ardesia. Utilizzata fin dall’antichità per costruire tetti, realizzare lavagne, basi per biliardi e complementi architettonici, l’ardesia ligure ha una caratteristica unica: la sua capacità di sfaldarsi in lastre sottili e resistenti.

Ma come veniva estratta, lavorata e preparata questa pietra straordinaria prima dell’avvento della tecnologia moderna? L’articolo che segue è un’immersione nel mondo delle tecniche estrattive antiche dell’ardesia, un viaggio fatto di polvere, sudore, buio e ingegno.

L’ardesia del Tigullio: una pietra unica

Prima di parlare di tecniche, è importante comprendere la materia prima. L’ardesia del Tigullio è una marna calcarea fissile, formata da sedimenti argillosi e carbonatici sottoposti a processi tettono-metamorfici.

La sua struttura fine e stratificata permette una sfaldatura perfetta in lastre sottili fino a 2 mm, rendendola ideale per applicazioni edilizie e artistiche. A differenza delle ardesie straniere (inglesi, tedesche, francesi), quella ligure è più dolce da lavorare (u dûce, in dialetto) ma richiede una sapienza artigiana secolare per essere estratta nel modo giusto.

Le due tecniche principali: estrazione “a cielo” ed estrazione “a terra”

1. Coltivazione a cielo: la tecnica arcaica

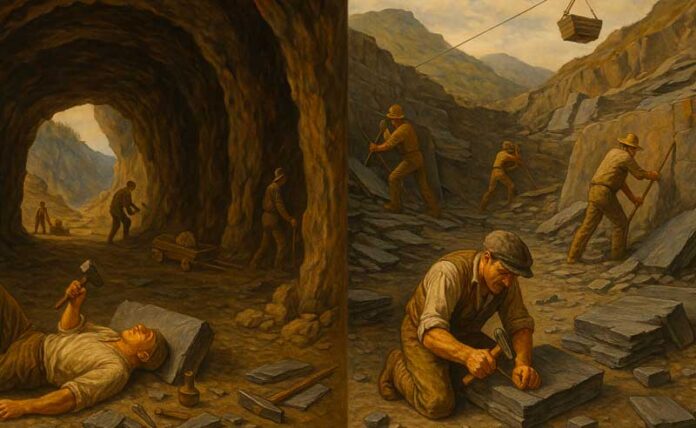

È il metodo più antico, praticato almeno fin dal Medioevo.

Prevedeva l’attacco del banco di ardesia dal basso verso l’alto, scavando solchi perimetrali intorno alla lastra desiderata. Gli attrezzi erano semplici:

-

piccone a una punta

-

scalpelli

-

cunei di legno o ferro

-

palaferro, una leva ricurva

I cavatori lavoravano in posizione supina, con il volto rivolto verso l’alto, respirando polvere sottile in ambienti umidi e angusti. L’ardesia veniva staccata con colpi calibrati, lasciandola cadere su mucchi di scarti per ammortizzare l’impatto. Questo sistema, benché efficace, era estremamente faticoso e pericoloso.

Problemi principali:

-

Alta incidenza di malattie respiratorie (come la silicosi)

-

Notevole dispendio fisico

-

Difficoltà di lavorazione in caso di banchi troppo alti

2. Coltivazione a terra: la rivoluzione dell’Ottocento

Con l’aumento della domanda e la razionalizzazione dei processi, si sviluppò un nuovo metodo: l’attacco dall’alto verso il basso.

Il cavatore raggiungeva la parte alta del banco e praticava il solco perimetrale, tagliando la pietra con più facilità grazie alla forza di gravità. Questo sistema comportava minori rischi fisici, migliore ventilazione e la possibilità di trasportare il materiale di scarto all’esterno con più efficienza.

L’introduzione dell’energia elettrica negli anni ’50 e delle prime macchine tagliatrici a catena ha poi permesso una nuova forma di estrazione semi-industriale, lasciando alle tecniche manuali un ruolo residuale e artigianale.

Il ruolo dello spacchino: l’artista della sfaldatura

Tra tutte le figure dell’industria ardesiaca, lo spacchino occupa un posto d’onore. Era lui a trasformare i blocchi grezzi in lastre perfette, sfruttando la naturale fissilità della pietra.

Gli strumenti dello spacchino:

-

Scalpelli di diverse dimensioni

-

Martello di ferro o mazzetta

-

Polvere d’ardesia e acqua per mantenere umido il blocco

Lo spacchino non tagliava la pietra, ma la “divideva” lungo le linee naturali di sfaldatura. Un’operazione tanto semplice da descrivere quanto difficile da eseguire. Bastava un colpo troppo forte o un angolo sbagliato per compromettere l’intero blocco.

Una curiosità affascinante: la sfaldatura veniva sempre fatta in direzione del sole nascente, seguendo quella che nel dialetto locale veniva chiamata “linea du sö”. Un gesto rituale, misto di geologia e superstizione.

I difetti naturali dell’ardesia: le “magagne”

La qualità della pietra era (ed è) strettamente legata alla presenza o assenza di difetti strutturali, noti come magagne. Alcuni dei principali includono:

-

Stortu o gobu: deformazioni arcuate

-

Sénta e söeggia: zone non sfaldabili

-

Lásci e rissoni: fratture e venature di calcite

-

Rotta e rotta maestra: vere e proprie faglie geologiche

-

Canètu e torta: intrusione di materiali estranei o discontinuità

Questi elementi potevano determinare la resa economica di una cava, e i cavatori più esperti sapevano riconoscerli anche solo osservando la superficie del banco.

Il lavoro in galleria: le cave sotterranee

Nel tempo, la maggior parte delle cave è passata a lavorazioni in sotterraneo, seguendo l’andamento inclinato degli strati geologici. Le gallerie venivano scavate a mano, usando solo il piccone, la leva e la forza delle braccia.

Una volta raggiunto il banco utile, si procedeva con:

-

l’abbattimento dei blocchi (per lo più con scalpello e cunei)

-

la sfaldatura immediata, per evitare l’indurimento della pietra a contatto con l’aria

-

il trasporto manuale delle lastre verso l’esterno, spesso con l’aiuto di slitte o carri

Questa forma di lavorazione è stata in uso fino al secondo dopoguerra ed è ancora parzialmente visibile in alcune cave musealizzate della Val Fontanabuona.

L’evoluzione: dalle portatrici alle teleferiche

Un tempo, una volta lavorate, le lastre venivano trasportate a mano dalle portatrici, instancabili donne che percorrevano chilometri con il peso sulla testa. Ma a partire dalla fine del XIX secolo, il trasporto venne parzialmente affidato alle prime teleferiche (in dialetto strafie), che collegavano le cave alle strade carrozzabili o ai porti.

Ciò nonostante, le tecniche manuali continuarono a essere insostituibili per la selezione e la sfaldatura fine, oggi ancora applicate nella produzione di abbadini artigianali, piani da cucina e arredi di pregio.

Una memoria scolpita nella roccia

Le tecniche estrattive dell’ardesia in Liguria sono molto più che un processo produttivo: sono testimonianza viva di un rapporto millenario tra uomo e pietra, tra sapere contadino e conoscenza geologica.

Oggi, mentre le cave attive si contano sulle dita di una mano e molte gallerie giacciono in silenzio, è nostro compito non dimenticare la sapienza e la dignità di questo mestiere antico. Un’industria artigiana fatta di fatica e bellezza, che ha scolpito non solo i paesaggi, ma anche le anime della Liguria.